近年、ドラマやバラエティ等のテレビ番組や映画、アニメがインターネット配信サイト(VOD)でいつでも見られるのが当たり前になっています。これらは全て「著作物の二次利用」と呼ばれ、使用する際の規則を守らなければ違法になることも!

今回は、エンタメ業界を目指す方はもちろん、インターネットに触れることが日常になった私達が知っておくべき著作権・著作物の二次利用の仕組みについてご紹介します!

著作権・著作物の二次利用とは?

「著作権」「著作物の二次利用」という言葉は皆さん聞いたことがあると思いますが、ここでもう一度それぞれがどういう意味なのか確認していきましょう。

著作権

著作権とは、映像・絵・文章・音楽など自分の創作した作品に対して法律によって与えられる権利です。特許権や商標権とは違い、国に登録をしなくても創作した時点で権利が発生します。

自分の思想や気持ちを作品として表現したものを「著作物」、著作物を作った人を「著作者」と呼びます。

著作権には著作者の人格を守るための権利と、著作者が著作物の使用料を受け取ることができる権利の2つがあります。著作物は著作者の許可なく使用したり内容の変更をしてはいけません。

著作物の二次利用

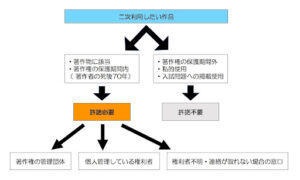

過去のテレビ番組や映画、アニメのデジタル配信、イラストなどのグッズ販売などで二次利用をする場合は、原則として著作者である個人や企業、管理団体への許諾が必要となります。

また、著作物の私的な利用、入試問題への掲載、著作権の保護期間外(著作者の死後70年)においての二次利用は許諾は不要となります。

配信における二次利用

近年主流の配信サイトというと、TVer、Netflix、Abema、Amazon Prime Videoなどが挙げられます。

TVerでは民放ドラマやバラエティ番組の見逃し放送、Netflix、Abema、Amazon Prime Videoでは他にも映画、アニメが配信されています。

また、日テレ系列のHulu、フジテレビ系列のFODなど、各局の地上波放送に関連した配信サービスも展開されています。これらの配信には当然許諾が必要となります。

著作権に関しては、インターネット等で著作物を公衆向けに送信することに関する「公衆送信権」の許諾が必要です。

また、著作者ではないが著作物の伝達に重要な役割を果たしているタレントや俳優などの実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者に認められた権利を「著作隣接権」といい、テレビ番組の場合は各放送局に対して「送信可能化権」の許諾を取る必要があります。「送信可能化権」とは、著作物をインターネット等のサーバーにアップロードして公衆に送信できる状態にすることに関する権利です。

他局の番組を配信する場合

日テレ系列Huluやフジテレビ系列のFODなど、その局関連の番組配信サービスでも他局の番組やドラマが配信されていることがあります。他局の作品を配信・使用する場合は申請が必要となり、二次利用料が発生します。

ドラマ、映画、アニメを配信する場合

ドラマ、映画、アニメといった映像作品を配信する場合は、放送局や制作、配給会社だけでなく監督や脚本家にも許諾や使用料の支払いが必要となります。

例えば、映画監督の場合は、多くの人が「日本映画監督協会」に所属しており、協会の二次利用規約に従って二次利用料を支払います。

脚本家に対しては、その脚本家が「日本脚本家連盟」に所属している場合は連盟に使用申請と二次利用料の支払いをする必要があります。

アニメ製作において現在主流となっているのが、アニメのOPの最後のクレジットでよく見かける「製作委員会」方式です。これはテレビ局等の放送事業者、DVD 等の販売を手がける映像出版社、インターネット配信等を行う配信事業者、広告代理店などの出資者で構成されています。著作権の帰属主体となり、それぞれの企業に窓口があります。

また、利用したい映像がJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)で管理されている場合は、許可申請と使用料金を支払えば使用可能です。

JASRACとは音楽・映像作品の著作権管理団体のことで、音楽の著作権といえばJASRACを思い浮かべる方も多いと思います。楽曲使用の他にも、ミュージックビデオやドラマ・アニメなどの映像を使用したい場合はJASRACでの確認も行いましょう。

原作作品がある場合の許諾

原作漫画や小説を基に作られたアニメやドラマなどの作品のことを「二次的著作物」と言います。この二次的著作物を配信などで使用する際には、原作者と二次的著作物の著作者(制作会社)の許諾を得る必要があります。

aRmaへの許諾申請

「aRma(一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構)」とは、放送番組などの映像コンテンツが二次利用される際の権利処理を行うために「一般社団法人 日本音楽事業者協会」「公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会」「一般社団法人 日本音楽制作者連盟」の3団体によって設立された機構のことです。

その中の「日本音楽事業者協会(音事協)」は、

・放送番組等の映像二次利用に関する業務

・映像、音楽に係る各種使用料・報酬・補償金の徴収・分配に関する業務

を行っており、ホリプロや吉本興業などの芸能プロダクション110社が加盟しています。

番組映像を二次利用する場合は、必ず著作隣接権者であるタレントや俳優などの実演家の許諾を取らなければいけません。その許諾窓口を行っているのが音事協です。

例えば、タレントが出演した番組がネット配信やDVD化など二次利用された際、音事協が権利許諾の窓口となります。テレビ局から「この番組に出たこの芸能人の許諾が欲しい」という申請を受け、そのタレントが所属するプロダクションに確認を取り、二次使用料の徴収と分配を行います。

その番組の出演者が音事協の加盟プロダクション所属であれば、まずその出演者の二次利用料が音事協に入ります。作品には各出演者の寄与率(ギャラの分配率)があり、Aさんは〇%、Bさんは〇%という具合で料率が決まっています。二次使用料の総額に寄与率を掛けた料金が音事協から各プロダクションに振り込まれる仕組みとなっています。

切り抜き動画の投稿は著作権侵害!

最近ではYouTubeやTikTokなどの動画投稿サイトでテレビ番組やアニメなどの切り抜き動画が多く見られますが、公式アカウントで配信されている動画以外は全て著作権侵害となります。このような無断投稿が処罰されてないのは規制が追いついていないだけで、順次規制が入ることが考えられます。動画サイトやSNSへの動画の違法アップロードは絶対に行わないようにしましょう!

まとめ

今回は映像の著作権・二次利用についてご紹介しました。今回は映像・配信がメインでしたが、絵・音楽・文章などにも当てはまる内容となっております。

一言で著作権と言っても、その中でも様々なカテゴライズがされているため複雑だとは思いますが、著作権侵害にならないようしっかり内容を理解・確認してコンテンツを扱っていきましょう!